補聴器の形は、大きく分けて、耳かけ型、耳あな型、ポケット型、3つあります。

初めての補聴器を考えている人に対して、補聴器の形については、必ず説明しています。

使いやすさ、見た目、目立たないなど、選ぶ基準は人それぞれです。

近年は、コロナ禍によるマスク生活で、耳あな型が注目を集めています。

耳あな型は、耳に入れて使うため、マスクの紐に引っかからないのが、人気の理由です。

しかし、「耳あな型は落ちそう。」というイメージを持っている人も多いです。

耳の中に入れるだけという点で、イヤホンと同じ考えを持っているのかもしれないです。

今回は、耳あな型でも落ちる心配のないオーダーメイドをご紹介します。

なぜ、耳から落ちないのか。理由を知って、安心・便利に補聴器を使いましょう😊

①オーダーメイド補聴器とは何か?

耳あな型は、大きく分けると2種類に分かれます。

・耳の形に合わせて作ったオーダーメイド

・既に出来上がっているもの

オーダーメイド補聴器は、使う人の耳の形を1人1人取って作っています。

なので、他の人が耳に入れようと思っても入りません。

自分専用の補聴器なんです!

②オーダーメイド補聴器が落ちない理由とは何か?

どうして、オーダーメイド補聴器は、耳から落ちないのか。

「人の耳の中は曲がっているから」です。

曲がり部分まで再現して作るため、カーブの出っ張りに補聴器が引っ掛かります。

運動をしても、首を振っても、補聴器は落ちません。

タスク補聴器には、オーダーメイドの形サンプルを各種取り揃えています。

実際、お手に取ってお試しください。

③オーダーメイドと聞くと高い気がする

以前、お客様から言われたことです。

やはり、オーダーメイドという言葉は、高価なイメージがあります。

しかし、補聴器の場合は、オーダーメイドだから特別高いわけではないです。

同じ性能の場合、耳かけ型とオーダーメイド補聴器の価格の違いは、1万円くらいです。

ご相談された方には、形を決めるのは最後を推奨しています。

大切なのは、聞こえで困っていることが補聴器で解消されるかどうかです。

まずは、補聴器の聞こえを体験していただき、聞き比べを勧めています。

④オーダーメイド補聴器は付け外しが大変そう

実は、その反対で、オーダーメイド補聴器は付け外しが簡単なんです。

耳かけ型を試聴していた人が、オーダーメイドに切替えたら、

「こんな簡単に付けられるなんて、早くオーダーメイドにすればよかった。」

と、喜んでいらっしゃいました。

耳かけ型の場合、耳にかける作業が大変です。

オーダーメイドだと、耳に入れるだけで補聴器が使えます。

外す時は、周りからは目立たない透明な棒を優しく引っ張るだけで外せます。

実際、耳かけ型からオーダーメイドに乗り換える人は増えています。

⑤まとめ

オーダーメイド補聴器は、耳の形(曲がり)を活かして作るので、落ちないです。

また、大きさも色々あります。

補聴器を使っている事を知られたくない人は、1円玉よりも小さい補聴器。

高・重度難聴の人には、パワータイプの補聴器。

オーダーメイドには、幅広い種類があります。

どのタイプでも、付け外しは簡単!

使う時は、耳の中に入れるだけ。

使わない時は、透明な棒を引っ張って外せます。

マスクを付けたり、取ったりで、補聴器が落ちる事もありません。

お家の中でも、外出先でも、安心して使うことができます。

ご興味がある方は、お気軽にタスク補聴器へご来店ください。

便利なホームページ予約もございます。

難聴や聞こえにくいと感じる方へ

/カテゴリ: Blog, そもそもシリーズ, はじめての方 /作成者: タスク補聴器みなさんは、自分や周りの方の補聴器を検討する前に、どこからが難聴の始まりなのか考えたことはありますか?

「聞き返しが増えた。」「反応できない事がある。」など、人それぞれ難聴を疑う原因はあると思います。

今回は、難聴についてお話します。

難聴について調べると、「音が聞こえにくくなったり、まったく聞こえなくなったりする症状。」と出てきます。

健聴者(健康的な聞こえの人)でも、環境によっては、聞こえにくいと感じる事があると思います。

ただ、それだけでは難聴には当てはまりません。

健聴(健康的な聞こえ)と難聴の違いはどこにあるのでしょうか…

健聴か難聴を判断するのは、「聴力」です。耳鼻咽喉科医が「聴力レベル」を見て判断します。

聴力レベルは、㏈(デシベル)で表記され、人が聞こえ始める音の大きさを表しています。

自分の聴力レベルを知るためには、聴力検査が必要です。

健康診断の聴力検査は、2つの音の高さで測りますが、病院等では7つの音の高さで測り、正確な聴力レベルを調べることができます。

聴力レベルの値によって、健聴か難聴または、どの程度の難聴か分かります。

上の表は、聴力レベル別聞こえの程度を表したものになります。

25㏈以上は、難聴ということになります。

そして、難聴は4つ(軽度/中度/高度/重度)分かれており、聞こえ方にも特徴があります。

・軽度難聴

小さな声の会話を聞き取れなかったり、聞き間違えたりする。

・中度難聴

普通の大きさの声の会話を聞き取れなかったり、聞き間違えたりする。

・高度難聴

大きな声の会話でも聞き取りにくい。

・重度難聴

かなり大きな声でも聞き取りにくい。

ヒソヒソ話が聞こえにくい方は、軽度難聴。

会話で聞き返しが増えた方は、中度難聴など、

日常生活で、不便に感じることからも、どの程度の難聴なのか推測することができます。

WHO(世界保健機関)では、聴力レベルが40㏈以上の場合、補聴器の常時装用を推奨しています。

つまり、中度難聴から補聴器を常に使いましょうというわけです。

・会話で聞き返したり、聞き間違えが増えてきたと感じる方

・テレビの音量が大きいと言われることがある方 など

上2つの経験がある方は、補聴器の検討または、お医者さんや補聴器専門店で相談することを勧めます。

また、軽度難聴の場合、お医者さんと相談した上で、補聴器の使用を推奨しています。

聴力によっては、聴力レベルは低くても聞こえで困っている人がいます。

聞こえにくいと感じたら、耳鼻咽喉科または、補聴器専門店へご相談ください。

聞こえにくいことで、脳に影響を与えることをご存知でしたか。

2015年に厚生労働省は、「難聴が認知症の危険因子の1つである。」と発表しました。

難聴になると、人との会話を避ける傾向にあり、脳への情報量も減少します。

耳から脳へ伝わる情報量の減少が、認知症の発症や進行に影響すると考えられています。

一方で、2017年第29回アルツハイマー病会議では、「予防できる要因の中で、難聴が認知症の最も大きな危険因子である。」と発表しました。

補聴器を使い、積極的に人との会話をすることで、脳に伝わる情報量が保たれます。

そのことが、認知症予防につながる可能性があります。

(必ず認知症を予防できるわけではありません。)

難聴と健聴の違いは、聴力レベルの値でした。

聴力レベルを知るためには、耳鼻咽喉科で聴力検査が必要です。

補聴器に興味がある方は、お医者さんに補聴器の相談をすることをお勧めします。

そして、補聴器を検討される方は、認定補聴器専門店をご利用ください。

補聴器に関する専門的な知識・技術を持っている認定補聴器技能者という資格を持っている販売員がいます。

補聴器は、同じ機種を使っていても、音の調整で良し悪しが分かれます。

認定補聴器技能者は、4年間補聴器について学び、試験を通過した者だけに与えられる資格です。

確かな調整技術を持った販売員という安心の証でもあります。

タスク補聴器では、全6店舗に認定補聴器技能者が在籍しております。

難聴、聞こえの仕組みなど、補聴器以外のこともお答えいたします。

お気軽にご相談ください。

認定補聴器専門店 タスク補聴器

聞こえのいいオーダーメイド補聴器とは

/カテゴリ: はじめての方, 豆知識 /作成者: タスク補聴器街中で咲いてる桜を見かけることが増えました。

あと少しで満開になりそうで、春が楽しみです😊

オーダーメイド補聴器をご存知でしょうか。

耳あな型(耳に入れるタイプ)で、耳の中の形をとり、形に合わせたのがオーダーメイド補聴器です。

マスク生活により、マスクの邪魔にならないオーダーメイド補聴器は注目を浴びました。

急上昇したオーダーメイド補聴器ですが、不満の声もあがってきました。

そこで、今回は満足度の高いオーダーメイド補聴器にするには、どうすればいいのかまとめてみました。

オーダーメイド補聴器をご検討中の方、ご興味のある方は、是非参考にしてください。

●知識不足で耳に合わない補聴器ができてしまう。

オーダーメイド補聴器は、使う人の耳に合う補聴器が前提です。

なので、耳の型取りはとても重要な作業です。

形を取る前に、耳をじっくり観察し、問診でも詳しく聞きます。

状態によっては、型取りができない場合もあります。

例えば、耳垢が多いと、本来の耳の形とは違うものができてしまいます。

その辺りの知識がないと、耳に合わない補聴器となっていまいます。

タスク補聴器では、4年かけて取得する資格「認定補聴器技能者」が型取りを行います。

経験があるスタッフのみ、型取りをいたしますので、ご安心頂ければと思います。

●高度な技術で満足いくオーダーメイド補聴器へ。

いざ、オーダーメイド補聴器をつけると、こもった感じがするという人が多くいます。

この時に、的確な対処をする技術があるかが重要です。

聴力、音の調整、シェル(オーダーメイド補聴器の外部分)の加工などなど、

困っていること1つに対して、対処法がたくさんあります。

そこで最適な対処ができるのは、高い技術力を持っている証拠といえます。

シェル加工は、お店によっては受け付けていない場合があります。

タスク補聴器は、全店にシェル加工道具を完備しています。

店内でできる対処法が多いことは、その分満足いく補聴器を提供できることです。

シェルの加工にも技術が必要なため、こちらも「認定補聴器技能者」のみ行います。

●まとめ

オーダーメイド補聴器を使っている方から、耳かけ型よりも良いと、聞きます。

ただ、満足する補聴器を選ぶポイントは、お店と販売するスタッフです。

補聴器選びで失敗したくない人は、「認定補聴器専門店」へ行き、「認定補聴器技能者」に対応をお願いしましょう。

タスク補聴器は、全店「認定補聴器専門店」で「認定補聴器技能者」は常駐しています。

常にお客様を第一に考え、懇切丁寧に対応いたしております。

・オーダーメイド補聴器が気になる方

・使っていても満足しない方

・補聴器相談してみたい方 など

タスク補聴器では、いつでも、どなたでも歓迎いたしております。

ご来店予約は、お電話または、ホームページから承っています。

ホームページの予約は、コチラをクリックしてください。

ぜひ、お気軽にご相談・お問合せください。

認定補聴器専門店 タスク補聴器

マスクなし生活で起こること。

/カテゴリ: Blog, News /作成者: タスク補聴器13日からマスク着用が個人の判断へと変わりました。

タスク補聴器では、お客様の安心安全確保のため、スタッフ一同マスク着用を継続いたします。

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

マスク生活が始まり、3年ほど経っていました。

補聴器業界も、マスク生活により大きく変わりました。

では、マスクを外した生活で補聴器に起こることは何かあるのか…

今回は、マスクなし生活の補聴器について話したいと思います。

マスクをした状態で話すと、口が開けにくいので、声がこもって聞こえます。

また、マスクやアクリル板が邪魔をして、声量が小さくなっていました。

補聴器は、使用環境に合わせた調整をするため、マスクなしの会話が大きく感じる可能性があります。

ご家族やお友達、お出かけ先での会話で違和感を感じた方は、お店へお越しください。

タスク補聴器でご購入された方は、いつでも無料で調整いたします。

マスク生活で、マスクのひもと補聴器が耳にかかるので、気になる方が多くいました。

特にマスクを外す時、ひもが補聴器に引っかかり、落としそうになる経験をした方もいたと思います。

マスクなしの生活では、耳かけ型は大変便利です。

長時間使っても、痛みやかゆみがなく、快適に使えます。

ただ、一つだけ気を付けていただきたいことがあります。

それは、お風呂や洗顔の時、補聴器を外すことです。

つけている事を忘れるほど、軽やかな着け心地のため、補聴器をつけたままお風呂に入った方がいます。

水気は補聴器にとって「天敵」です。

入浴や洗顔前には、補聴器がついていない事を確認しましょう。

マスク生活期間中は、外出や旅行を控えていた方もいると思います。

久しぶりに遠くへお出かけされる場合、ぜひ補聴器で色々な音を聞いてください。

人との会話、車や電車の走る音、鳥の鳴き声、川のせせらぎなど、

補聴器を使うことで、より豊かな音が聞こえてきます。

日常に音があふれていることを体験していただけたらと思います。

また、声が大きい、あの音がうるさいなど、気付いたことがあれば、タスク補聴器へおっしゃってください。

お家用の音、外出用の音と音を作り分けることもできます。

3年ほどマスク生活が続いていました。

補聴器は、マスクがあっても、なくても、調整により、最適な聞こえを届けることができます。

マスクを外して感じた聞こえの違和感を覚えた方は、タスク補聴器へお越しください。

お客様の違和感や訴えに対して調整を繰り返すことで、1人1人に合った補聴器となります。

これからも、快適に補聴器を使っていただくためにも、是非お店へ足を運んでください。

電話、ホームページから来店のご予約を承っています。

買い物ついでに来る方、病院帰りの方、皆様お気軽に来店いただいております。

補聴器が気になる方、相談する場所が分からない方など、些細なことでも構いません。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

認定補聴器専門店 タスク補聴器

今日からWBC日本戦始まりますね

/カテゴリ: Blog /作成者: タスク補聴器春の陽気が続き、お出かけ日和ですね。

外出される際には、風で補聴器が飛ばないよう気を付けてください。

今日はWBC2023の日本初戦ですね。

WBCとは、ワールドベースボールクラシックの略で、世界野球大会のことです。

テレビでは連日WBCを取り上げ、関連商品は売切れ続出と大変盛り上がっています。

試合チケットは完売のため、テレビで観戦しようと思います。

ただ・・・

「臨場感のある音が聞きたい!」と思ったことはありませんか?

●音量を上げたいけど、家族にうるさいと言われる

●テレビの音だけを聞きたい など

テレビに関する聞こえを解決するのが、「TV PLAY」です。

この三角形の機械をテレビの裏側に付けると、補聴器から直接テレビの音声が流れます。

補聴器から流れるテレビの音量を調整することができるので、家族と一緒に見ている時、音量を上げても指摘されることはありません。

また、テレビの音だけを聞きたい!という声にも応え、補聴器からテレビの音だけ流れる設定にすることもできます。

玄関のチャイムが聞きたいという方には、テレビの音+周りの音を聞く設定もできます。

その人に合ったテレビの見方に寄り添う周辺機器です。

TV PLAYで臨場感ある試合を見てみませんか?

タスク補聴器では、店内にてお試しすることができます。

実際、テレビの音が補聴器から出る臨場感をご体験ください。

ホームページの予約フォームはこちらをクリックしてください。

また、お電話の予約も承っています。

認定補聴器専門店 タスク補聴器

日本の補聴器普及率が低い理由

/カテゴリ: Blog, News /作成者: タスク補聴器今日から3月がスタートしました。

梅の花が咲いていて、春が近付いていると感じます。

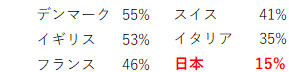

先日、Japan Track2022(国内補聴器市場調査)の結果が公表されました。

そこで注目したのが、日本の補聴器普及率です。

日本は人口に対する難聴者率は、欧米主要国と大差ありません。

しかし、補聴器普及率は大きな差があります。

最も高いデンマークでは、半数以上の人が補聴器を使用しています。

一方、日本では1/4程度で、聞こえで困っていても補聴器を使わない人が多いです。

では、なぜ世界と比べて、日本の補聴器普及率が低いのでしょうか。

補聴器と聞いて、浮かぶイメージはどのようなものでしょう。

「わずらわしい」など、あまり良いイメージを持たれていないです。

しかし、このイメージは昔の補聴器なんです!

昔の補聴器は、聞きたい声と一緒に周囲の雑音も大きくしていました。

そのため、「わずらわしい」イメージが定着したと思われます。

最新の補聴器は、声と雑音を分けることができ、雑音を抑える機能が発達しています。

静かな場所はもちろん、騒がしい場所でも会話ができる補聴器へ進化しました。

タスク補聴器では、試聴と貸出はいつでも無料です。

補聴器のイメージを覆す最新補聴器を試してください。

海外では補聴器スペシャリストの国家資格があります。資格保有者のみが補聴器販売をしています。

一方日本では、「認定補聴器技能者」という資格は存在しますが、資格を持っていない人でも販売ができます。

補聴器選びと同じくらい大切なのが、担当者選びです。

補聴器には、「調整」という補聴器から出る音を決める作業があります。

調整によって、聞こえやすい・わずらわしいと評価が大きく分かれます。

なので、担当者選びは大切です。

タスク補聴器は全店に「認定補聴器技能者」がいます。

初めて補聴器を使う方にも懇切丁寧に対応いたします。

「認定補聴器技能者」を希望される方は、お気軽にお申し付けください。

世界と比べて大きく違うのが、補聴器に対する公的補助(助成制度)のちがいです。

日本では、一般的に聴力レベルが70デシベル以上が対象といわれています。

聴力レベル70㏈の目安は、大きい声でも聞こえにくい方です。

一方、デンマークやイギリスでは、WHO(世界保健機関)が補聴器の使用を推奨する聴力レベル40㏈以上を対象にしています。

聴力レベル40㏈は、普通の会話で聞き間違えることがある方です。

日本と世界では、対象となる聴力に差があります。

しかし、来店されるお客様の中には、助成制度について知らない方も多くいらっしゃいます。

助成制度の認知度の低さも、普及率が低い原因と考えられます。

最近では、各自治体が独自に補聴器費用を助成する動きが盛んになっています。

タスク補聴器では、お住いの地区が助成制度を行っているのか、その場でお知らせします。

また、手続きの流れについても分かりやすく説明いたします。

補聴器の普及率が低い理由として、

●補聴器のイメージ

●補聴器技能者が少ない

●補聴器の公的補助のちがい をあげました。

補聴器を使うことで、会話が楽しくなったり、活動範囲が広がったという方が多くいます。

また、会話が増えると認知症予防にもつながります。

補聴器を正しい調整で試してみてください。

タスク補聴器では、いつでも認定補聴器技能者がいます。

お試しはいつでも無料。

補聴器をすると、変化があるのか気になる方、興味のある方はお気軽にご来店ください。

ホームページ・電話でもご来店予約を承っています。

お気軽にどうぞ

認定補聴器専門店 タスク補聴器

購入後もお店で点検しましょう

/カテゴリ: News /作成者: タスク補聴器補聴器は使っていると、知らない間にホコリや耳アカが溜まるものです。

また、補聴器を使う範囲が広がると、新しい調整が必要になることもあります。

細やかな点検を行うことで、快適に補聴器が使えます。

タスク補聴器では、購入後の点検は無料です。

今回は点検の内容について説明します。

①アルコール除菌、真空乾燥(クリーニング)

補聴器にとって、クリーニングは重要です。

耳の中に入っていたり、汗が侵入したりと、故障の原因となるものと隣合わせです。

クリーニングをすることで、故障の原因である汗やホコリを除去します。

クリーニングは、5分程で終わります。

お出かけついでにご利用される方もいらっしゃいます。

是非、お気軽にクリーニングしにいらして下さい。

②音の調整

快適な聞こえに近付けるためには、調整が必要です

例え同じ聴力の人がいても、音の感じ方は人それぞれ。

その人に合った調整をしないと、補聴器を使わなくなってしまいます。

補聴器を通して、感じたことは何でもおっしゃってください。

全てを聞いた上で、調整いたします。

調整はいつでも、何度でも、無料です。

調整を重ねることで、補聴器は成長します。

聞こえに違和感をお持ちの方はお気軽にいらして下さい。

③効果測定

補聴器が本当に効果があるのか、疑問に思われている方のモヤモヤを解消します。

音の聞こえ方、言葉の聞き取り、あらゆる観点から効果があるのか見る事ができます。

店内で調整した方が、そのまま効果測定をする場合もあります。

また、聴力測定も実施しています。

聞こえ方が変われば、補聴器の音も変わります。

常に快適な聞こえを提供するには、最新の聞こえに合わせる必要があります。

測定自体は5分ほどで終わりますので、お気軽にお申し付けください。

④まとめ

補聴器は、購入後が大切です。

①クリーニングは、故障の原因を取り除き、故障を防ぎます。

②音の調整と③効果測定は、現在の状態に合わせ、より快適な聞こえを提供します。

タスク補聴器では、3ヵ月に1回の点検をおすすめしています。

快適な状態を保つためにも、購入後の点検は大切です。

また、タスク補聴器以外のお店で購入された補聴器の点検も承ります。

補聴器の状態、聞こえの状態など、気になることがある方は、

お気軽にタスク補聴器へお越しください。

補聴器をなくさない方法があります

/カテゴリ: Blog, はじめての方, 豆知識 /作成者: タスク補聴器補聴器を使う時に気になる事、心配な事の上位に挙がるのが、「紛失」です。

最も小さい補聴器は、1円玉と同じくらいの大きさです。

落としてしまうと、見つけるのも一苦労です。

では、なくさないためにはどうすればいいのでしょうか?

今回は、補聴器をなくさない方法をお伝えします。

すぐにできる事もありますので、是非参考にしてみてください。

補聴器をなくした瞬間のできごとで多いのが、補聴器を外した時です。

電話が鳴った時や顔を洗う時など、慌てて補聴器を外すとなくしやすいです。

そこで、補聴器を収納する場所を決めることは非常に大切です。

小さい補聴器には、付属品として、持ち歩きにも便利な携帯ケースが付きます。

携帯ケースに入れる事を習慣化すれば、慌てて補聴器を外してもなくすことを防げます。

落下防止ストラップをタスク補聴器ではお取り扱いしています。

補聴器を通す穴と留め具が付いていて、万が一落下した場合も、胸元で止まります。

こちらのアクセサリーは、幅広い補聴器に使えるので、現在補聴器を持っている人でも使えます。

お値段もお手頃で、購入してすぐに使えるというところも人気の理由です。

耳かけ型、耳あな型は目立たなさを追求して小さい補聴器が多いですが、

ポケット型は、使いやすさを追求しているため、大きめの補聴器が多いです。

また、ポケット型は、電源のオンとオフやボリューム調節が簡単にできます。

なくすのが心配な人にも、安心して使える補聴器となっています。

目立たないもので、落下の心配がない補聴器はあります。

オーダーメイド補聴器は、とった耳の形に合わせた自分専用の耳に入れるタイプの補聴器です。

オーダーメイド補聴器は、とった耳の形に合わせた自分専用の耳に入れるタイプの補聴器です。

それが、オーダーメイド補聴器です!

耳の入り口に入れ押すだけで、簡単に補聴器を付けることができるのもオーダーメイド補聴器の魅力です。

どうして、オーダーメイド補聴器が落ちないかについては、こちらに書いています。

よろしければ、読んでみてください。

補聴器をなくさない方法をご紹介しました。

今日から始められるものから、補聴器購入を検討する時に役に立つものまで。

最近では、補聴器を紛失した際、補聴器メーカーが無償保証する制度もあります。

購入の際には、補聴器の保証内容を確認する事もおすすめです。

どの方法が自分に最適か分からない場合は、お気軽にご相談ください。

その人に合った最適な方法をご提案いたします。

タスク補聴器は、ホームページや電話でもお問合せ・予約ができます。

ホームページからご予約する場合はこちらをクリックしてください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

2023年タスク補聴器開店しました!

/カテゴリ: Blog, はじめての方 /作成者: タスク補聴器お正月は天気に恵まれ、2023年幸先の良い始まりですね。

タスク補聴器は、本日より営業いたしております。

お休みの間に不具合が起きた方や新年の挨拶にいらっしゃる方など、

2023年初日から多くの方がお見えになられています。

お正月は、家族や親せきの方など、多くの人と会う機会が増えます。

・会話が聞き取れず、話に入れなかった

・家族からテレビがうるさいと言われた

人と会うことで難聴を自覚する方もいらっしゃいます。

難聴は、周りの方が先に気付く場合が多いです。

例えば、テレビの音量。聞こえない場合、音量を上げれば解決します。

難聴の程度によっては、テレビは音量を上げることで、聞こえる状態になります。

そのため、本人としては、聞こえる状態だから、難聴ではないと考える人が多いです。

ただ、一緒にテレビを見ている家族にとっては、大きな音量で見ているため、難聴を疑い始めます。

お店でも、家族に補聴器を勧められた方や家族と一緒に来る方がいます。

タスク補聴器では、最初に補聴器が必要かどうかという事から考えます。

そして、実際補聴器を使ってみて、どう変化したかが重要です。

難聴の原因によっては、治療で回復するケースもあります。

その場合は、タスク補聴器から耳鼻科を紹介します。

補聴器はまだ早いと思うけど、話だけ聞きたい。

家族で難聴かもしれない人がいる。など、

タスク補聴器では、少しだけ話を聞きたい人も歓迎いたしております。

相談料は一切かかりませんので、安心してご来店ください。

また、予約することで当日スムーズにご案内いたしますので、

ホームページ予約、電話予約をご活用ください。

認定補聴器専門店 タスク補聴器

明けましておめでとうございます

/カテゴリ: News /作成者: タスク補聴器新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年も、お客様がご満足いただけるようサービスの向上に努めて参ります。

タスク補聴器は、全店1月5日(木)10時から通常営業いたしております。

落ちない!?オーダーメイドの仕組み

/カテゴリ: News, はじめての方, 豆知識 /作成者: タスク補聴器補聴器の形は、大きく分けて、耳かけ型、耳あな型、ポケット型、3つあります。

初めての補聴器を考えている人に対して、補聴器の形については、必ず説明しています。

使いやすさ、見た目、目立たないなど、選ぶ基準は人それぞれです。

近年は、コロナ禍によるマスク生活で、耳あな型が注目を集めています。

耳あな型は、耳に入れて使うため、マスクの紐に引っかからないのが、人気の理由です。

しかし、「耳あな型は落ちそう。」というイメージを持っている人も多いです。

耳の中に入れるだけという点で、イヤホンと同じ考えを持っているのかもしれないです。

今回は、耳あな型でも落ちる心配のないオーダーメイドをご紹介します。

なぜ、耳から落ちないのか。理由を知って、安心・便利に補聴器を使いましょう😊

耳あな型は、大きく分けると2種類に分かれます。

・耳の形に合わせて作ったオーダーメイド

・既に出来上がっているもの

オーダーメイド補聴器は、使う人の耳の形を1人1人取って作っています。

なので、他の人が耳に入れようと思っても入りません。

自分専用の補聴器なんです!

どうして、オーダーメイド補聴器は、耳から落ちないのか。

「人の耳の中は曲がっているから」です。

曲がり部分まで再現して作るため、カーブの出っ張りに補聴器が引っ掛かります。

運動をしても、首を振っても、補聴器は落ちません。

タスク補聴器には、オーダーメイドの形サンプルを各種取り揃えています。

実際、お手に取ってお試しください。

以前、お客様から言われたことです。

やはり、オーダーメイドという言葉は、高価なイメージがあります。

しかし、補聴器の場合は、オーダーメイドだから特別高いわけではないです。

同じ性能の場合、耳かけ型とオーダーメイド補聴器の価格の違いは、1万円くらいです。

ご相談された方には、形を決めるのは最後を推奨しています。

大切なのは、聞こえで困っていることが補聴器で解消されるかどうかです。

まずは、補聴器の聞こえを体験していただき、聞き比べを勧めています。

実は、その反対で、オーダーメイド補聴器は付け外しが簡単なんです。

耳かけ型を試聴していた人が、オーダーメイドに切替えたら、

「こんな簡単に付けられるなんて、早くオーダーメイドにすればよかった。」

と、喜んでいらっしゃいました。

耳かけ型の場合、耳にかける作業が大変です。

オーダーメイドだと、耳に入れるだけで補聴器が使えます。

外す時は、周りからは目立たない透明な棒を優しく引っ張るだけで外せます。

実際、耳かけ型からオーダーメイドに乗り換える人は増えています。

オーダーメイド補聴器は、耳の形(曲がり)を活かして作るので、落ちないです。

また、大きさも色々あります。

補聴器を使っている事を知られたくない人は、1円玉よりも小さい補聴器。

高・重度難聴の人には、パワータイプの補聴器。

オーダーメイドには、幅広い種類があります。

どのタイプでも、付け外しは簡単!

使う時は、耳の中に入れるだけ。

使わない時は、透明な棒を引っ張って外せます。

マスクを付けたり、取ったりで、補聴器が落ちる事もありません。

お家の中でも、外出先でも、安心して使うことができます。

ご興味がある方は、お気軽にタスク補聴器へご来店ください。

便利なホームページ予約もございます。